Capítulo 3: Del México Independiente a la Revolución- entre resistencia popular y modernización forzada

El largo siglo XIX mexicano

Después de la Independencia en 1821, México vivió un siglo de inestabilidad: guerras, invasiones, y búsqueda de identidad nacional. En ese contexto, la herbolaria mexicana sobrevivió gracias al pueblo. Aunque la medicina oficial adoptó modelos europeos, en los hogares y comunidades rurales la herbolaria siguió siendo la medicina real y cotidiana.

Herbolaria y saber popular en el México independiente

Las parteras, curanderos y yerberos continuaron siendo figuras clave, especialmente en zonas rurales.

Las plantas medicinales como estafiate, árnica, ruda, epazote, tila, menta y manzanilla eran comunes en la atención de padecimientos digestivos, respiratorios, ginecológicos y parasitarios.

Aunque algunos médicos ilustrados como Vicente Cervantes (primer catedrático de Botánica del Real Jardín Botánico de México, 1788) valoraron la flora mexicana, el conocimiento tradicional fue relegado en la medicina académica.

El Porfiriato (1876–1911): modernización, ciencia… y contradicción

Durante el régimen de Porfirio Díaz, México vivió un proceso acelerado de modernización. La educación y la ciencia fueron pilares del proyecto porfirista, lo que tuvo impactos directos e indirectos sobre la herbolaria.

Reformas educativas y científicas

- En 1883, se reorganiza la Escuela Nacional de Medicina (ENM), heredera del Real y Pontificio Colegio de Cirugía, integrando materias científicas como farmacognosia y botánica médica.

- Se impulsó la profesionalización de la farmacia:

- En 1881 se crea la Escuela Práctica de Farmacia (adscrita a la ENM), donde se enseñaba el uso de plantas medicinales y su extracción.

- En 1895, se establecen normas para el ejercicio farmacéutico que exigían conocimientos botánicos.

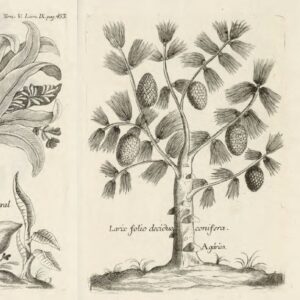

- Se desarrollan jardines botánicos y herbarios, como el del Colegio de San Ildefonso y el Jardín Botánico de Chapultepec, con propósitos científicos y educativos.

Herbolaria entre ciencia y desdén

- Aunque se estudiaban plantas mexicanas por su valor farmacológico, el uso tradicional era visto como “empírico” o “primitivo”.

- Botánicos como Manuel Urbina y Alfonso L. Herrera recolectaron, clasificaron y describieron especies medicinales en publicaciones científicas.

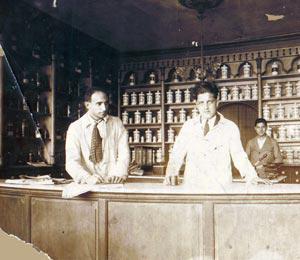

La figura del boticario y el herbolario

- Las boticas proliferaron en todo el país y muchas aún elaboraban fórmulas magistrales con ingredientes vegetales.

- En mercados y barrios populares, los herbolarios tradicionales coexistieron con los farmacéuticos formales, en una relación a veces tensa, pero inevitable.

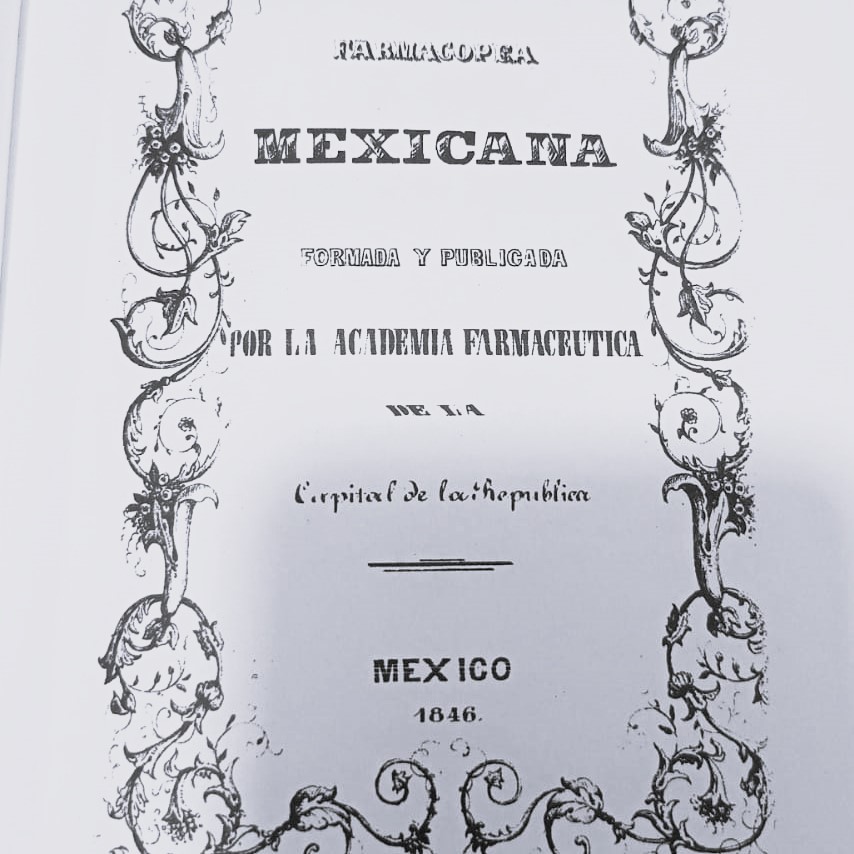

La Farmacopea Mexicana de 1846 fue la primera publicación oficial dedicada a estandarizar los medicamentos en México. Promovida tras la independencia, marcó un esfuerzo por consolidar saberes médicos, incluyendo plantas usadas en la tradición herbolaria. Refleja la transición entre la medicina virreinal y la construcción de un sistema nacional de salud, donde convivían fórmulas europeas con remedios populares, muchos de origen indígena.

La herbolaria durante la Revolución (1910-1920)

La Revolución trajo consigo pobreza, epidemias y carencias sanitarias. En ese entorno:

- Se improvisaban tratamientos con plantas del entorno: tés, ungüentos, baños de hierbas.

- Las mujeres continuaron como transmisoras del saber herbolario.

- Las curanderas rurales ayudaron a sostener la salud comunitaria mientras colapsaban las instituciones.

Resistencia cotidiana y herencia silenciosa

A pesar de todo, la fascinación por la modernidad hacía que las élites apostaran por la medicina científica, mientras que la herbolaria resistía en patios, fogones, mercados y ceremonias.

Era un saber oral, doméstico, afectivo… y profundamente efectivo.

Hoy, en REDSA, honramos esa raíz viva

Cada extracto que elaboramos tiene base científica, pero también memoria:

Una memoria que resistió el desprecio académico, la modernización forzada y la guerra.

Una memoria que vive en cada hoja, en cada gota, en cada planta que transforma.

La herbolaria no es un rescate: es una continuidad.

Bibliografía:

- González, J. A. (2008). La herbolaria mexicana: saberes tradicionales y ciencia moderna. UNAM.

- Ramos, J. A. (2000). Medicina y sociedad en el Porfiriato. Instituto Mora.

- Zolla, E. (1994). La medicina tradicional en México. FCE.

- López Beltrán, C. (2012). Historia de la medicina en México. Universidad de Guadalajara.

- Valdés, F. (1992). Farmacia y farmacéuticos en el Porfiriato. Universidad Veracruzana.

- Escuela Nacional de Medicina. Archivo histórico de la Facultad de Medicina, UNAM.

- Sánchez, C. (2005). Las boticas y los boticarios en el México del siglo XIX. Revista Ciencias, UNAM.