Historia de la Herbolaria en México

6 mayo, 2025Los pueblos originarios de Mesoamérica reconocieron en la naturaleza una fuente viva de salud y conocimiento. Civilizaciones como la olmeca, maya, tlaxcalteca y purépecha desarrollaron sistemas médicos complejos donde las plantas medicinales eran protagonistas, no solo en el tratamiento de enfermedades, sino también en la vida espiritual y ceremonial.

Estas culturas no solo clasificaban y recolectaban las plantas, sino que transmitían su conocimiento de forma oral y ritual, integrando la medicina con el respeto a lo sagrado. La herbolaria, entonces, no era solo una práctica curativa, sino también una forma de conexión profunda con la tierra.

OLMECAS

Los olmecas (aprox. 1500 a.C. – 400 a.C.), considerados la cultura madre de Mesoamérica, ya practicaban el uso de las plantas como el cacao, el copal y posiblemente la ceiba con fines de rituales y terapéuticos. Aunque los registros directos son escasos, su influencia en las culturas posteriores es innegable (Diehl, 2004)

MAYAS

El conocimiento botánico era altamente especializado. Documentos como el Códice Madrid y el Chilam Balam mencionan plantas como el balché (Lonchocarpus longistylus), el copal (Bursera spp.) y el achiote (Bixa orellana) utilizadas para desinfectar, tratar fiebres o inducir estados de conciencia en rituales sagrados (Barrera et al., 1976).

TLAXCALTECAS

Los tlaxcaltecas, valerosos guerreros, empleaban el maguey, la sábila y la flor de árnica mexicana para sanar heridas de guerra.

PURÉPECHAS

Los purépechas mantenían jardines botánicos y utilizaban plantas como la hierba del zorrillo (Petiveria alliacea) para dolores reumáticos, y el cempoalxóchitl (Tagetes erecta) en ceremonias funerarias (Ruan Soto, 2016).

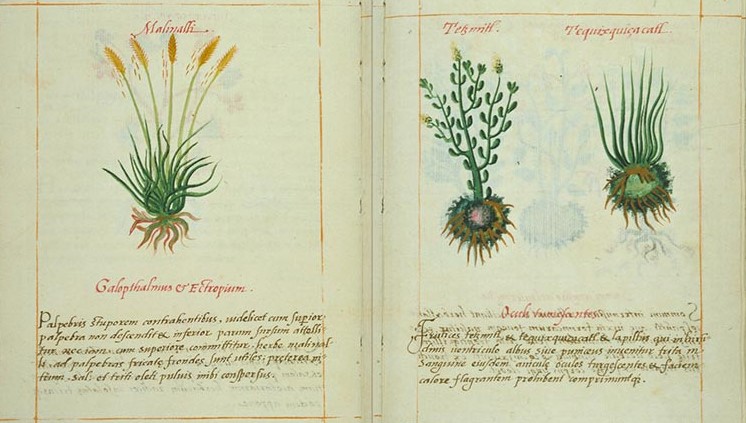

Gran parte de este conocimiento ancestral fue recopilado, ordenado y transcrito por frailes durante la época colonial, quienes, asombrados por la diversidad de plantas y su uso preciso en tratamientos físicos y espirituales, documentaron en náhuatl y latín lo que los pueblos indígenas sabían de herbolaria.

Una de las obras más importantes es el “Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis” (1552), conocido también como Códice Badiano, escrito originalmente en náhuatl por el tlatelolca Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Esta obra registra más de 180 plantas medicinales usadas por médicos nahuas, muchas de las cuales siguen vigentes en la práctica herbolaria actual.

Hoy, esa sabiduría ancestral continúa viva y nos invita a mirar las plantas con reverencia, como aliadas en el bienestar humano y espiritual. En REDSA, desde hace 50 años, honramos ese legado trabajando con respeto, conocimiento y compromiso en la transformación de plantas medicinales en extractos que conservan su esencia curativa. Somos parte de una historia que no se ha interrumpido, una historia que sigue floreciendo gracias al vínculo entre ciencia, tradición y naturaleza.

Bibliografía:

- Barrera, A., Barrera, R., & López, A. (1976). La medicina tradicional de los mayas. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- Ruan Soto, F. (2016). Plantas medicinales en los saberes tradicionales purépechas. UNAM–Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.

- Diehl, R. (2004). The Olmecs: America’s First Civilization. Thames & Hudson.

- Lozoya, X. (1998). La medicina tradicional indígena en México. Secretaría de Salud/INAH.

- León-Portilla, M. (2019). La visión de los vencidos. UNAM.

- De la Cruz, M. & Badiano, J. (1552/1991). Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis (Códice Badiano). Reimpresión facsimilar y traducción, UNAM/Biblioteca del Instituto Mexicano del Seguro Social.